En RDC, le débat autour de la décision du ministère de l’Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de permettre aux filles enceintes de rester à l’école continue de défrayer la chronique.

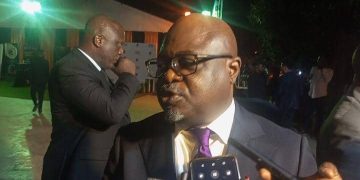

Alors que certains partenaires du gouvernement, dont l’Église catholique, expriment leur refus catégorique de cette mesure, invoquant des raisons de « moralité et de discipline », le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, tente de dissiper les malentendus.

« J’ai suivi et lu beaucoup de choses à ce sujet. Il est temps de se regarder en face et de cesser l’hypocrisie. La circulaire émise par le ministère de l’Éducation n’a pas pour but de donner l’impression que le gouvernement encourage ce phénomène », a-t-il précisé d’emblée.

Poursuivant son argumentation, le ministre Muyaya a souligné que ce phénomène résulte de multiples défaillances en matière d’encadrement, impliquant aussi bien la famille que l’État, et même l’Église.

« Une jeune fille enceinte à l’école est le fruit de plusieurs manquements. D’abord, il y a des défaillances au sein de la famille en matière d’encadrement. À un certain niveau, il peut aussi y avoir des failles dans le système éducatif. N’oublions pas que notre Constitution consacre le droit à l’éducation », a-t-il ajouté, rappelant qu’exclure une jeune fille parce qu’elle est tombée enceinte revient à lui infliger une « double punition ».

Dans la foulée, Patrick Muyaya a affirmé que l’exclusion des filles enceintes constitue une forme de discrimination et une violation de leurs droits constitutionnels.

« Des enquêtes montrent que plus les filles sont instruites, moins elles tombent enceintes, car elles apprennent à se protéger. En disant que ces enfants ne doivent pas aller à l’école, vous les discriminez. Et en les discriminant, non seulement nous violons notre propre Constitution, mais la République Démocratique du Congo est aussi signataire de plusieurs conventions internationales, dont celle des droits de l’enfant, qui proscrit toute forme d’exclusion scolaire. Une élève est souvent mineure et peut avoir été victime. Qu’en est-il des bourreaux qui sont à l’origine de ces grossesses ? Je comprends les positions idéologiques de l’Église, mais il est important d’être vigilant », a-t-il martelé.

Patrick Muyaya a également insisté sur la nécessité de briser les tabous et d’initier un dialogue sur l’éducation sexuelle, y compris des discussions sur la contraception.

Selon lui, cette approche pourrait non seulement aider à prévenir les grossesses précoces, mais aussi responsabiliser les jeunes, tant les filles que les garçons.

« Il faut admettre que nos enfants ont accès à une multitude d’informations aujourd’hui. Ce n’est pas seulement à travers les réseaux sociaux, mais aussi via les diverses chaînes de télévision. Devons-nous continuer à être conservateurs et hypocrites, sans répondre à une problématique sociale vécue ? Les enfants ont-ils accès à des informations sexuelles dès leur jeune âge ? Ne devrions-nous pas d’abord privilégier l’éducation sur ce sujet ? », a-t-il rétorqué.

Le porte-parole gouvernemental estime que cette problématique ne peut être attribuée uniquement aux jeunes filles, mais doit être considérée comme un enjeu sociétal plus large, impliquant la famille, l’école et l’État.

« Pourquoi ne pas déjà, dans le cadre de l’éducation, en fonction de l’âge des jeunes, commencer à aborder la question de la contraception, qui concerne non seulement les filles, mais aussi les garçons ? C’est un débat sociétal que nous devons mener, y compris avec l’Église. Il ne faut pas oublier que l’Église, en tant que partenaire dans l’éducation, doit également s’adapter aux évolutions de notre société », a-t-il conclu.

Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC III, 2023–2024), une adolescente sur cinq, âgée de 15 à 19 ans, a déjà connu une grossesse, un phénomène particulièrement marqué en milieu rural. Ce fléau est lié à la pauvreté, au manque d’accès aux services de santé reproductive, à l’absence d’éducation sexuelle et aux violences basées sur le genre.

Mont Carmel NDEO